Юрий Наточин: «У влюбленных всегда блестят глаза»

Выдающийся физиолог, специалист в области физиологии почек и водно-солевого обмена академик Юрий Наточин за свои заслуги в науке был удостоен звания «Почётный доктор СПбО РАН». В специальном интервью «Научному Петербургу» он рассказал о первых шагах в медицине, ориентирах современной науки, воспитании молодых учёных и роли РАН в этом процессе.

Юрий Наточин — автор более 500 научных публикаций. Его ключевые работы посвящены изучению ионорегулирующей функции почки и механизмов водно-солевого гомеостаза. Юрий Викторович внёс значительный вклад в космическую медицину, участвуя в первых исследованиях функции почек у космонавтов. За свои научные достижения он был удостоен множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Большую золотую медаль им. М.В. Ломоносова, Золотую медаль Я. Пуркинье. Академик Наточин — дважды лауреат премии Правительства РФ. Под его научным руководством подготовлено 55 докторов и кандидатов наук.

— Юрий Викторович, у Вас в детстве была мечта?

— Была. Я очень любил сказки, всё время читал их и придумывал свою жизнь как некое увлекательное повествование. В моей семье не было никого, кто бы занимался биологией или медициной. В студенческие годы я участвовал в конференции в Ленинграде, и мой доклад признали лучшим. Диплом мне вручал директор Института эволюционной физиологии имени И.М. Сеченова АН СССР академик Леон Орбели.

После института мне предоставили редкую для того времени возможность — двойное распределение: либо аспирантура Академии наук, если поступлю, — либо участковым врачом в Новосибирскую область. Но, несмотря на пять пятёрок на экзаменах, в аспирантуру Института экспериментальной медицины меня не приняли.

— Почему же?

— Тогда действовали сложные механизмы. Может быть, потому, что, будучи секретарём комсомольской организации, я отказался вступить в партию, объяснив это желанием заниматься исключительно наукой. Во всяком случае никаких объяснений я не получил. Но откуда-то об этом стало известно Орбели. Пятого сентября, когда я должен был идти в облздравотдел за направлением на работу участковым врачом, почтальон принёс фототелеграмму от заведующего канцелярией Института имени Сеченова: «Юра, Леон Абгарович узнал о произошедшей ситуации. Он предлагает вам сдать экзамены и, если вы пройдёте конкурс (четыре человека на место), поступить в аспирантуру института».

На экзамене присутствовали все заведующие лабораториями института. Леон Абгарович очень симпатизировал одному из поступающих, юноше из Еревана. Орбели принимал экзамены в своём кабинете. Я сдал лучше всех и поступил.

— А что случилось с тем юношей?

— Леон Абгарович поехал в Москву, и в аспирантуру дали ещё одно место. Мы с этим «симпатичным» аспирантом всегда были очень дружны.

— Сложно было учиться в аспирантуре?

— Нет, мне было очень интересно, и я круглосуточно работал.

— Подрабатывали?

— Нет, я противник подобного совмещения. Я жил на рубль в день. На утро — завтрак из французской булочки. В качестве подарка мог себе позволить газированную воду с сиропом за три копейки. Обедал в столовой во флигеле здания Академии наук. Там были комплексные обеды: за 35 и 60 копеек. Меня всегда удивляло: дойдёшь из столовой до дома — и уже снова голодный. В то время я жил недалеко от Сенной площади — снимал угол в комнате, в которой «покои» таких арендаторов, как я, были огорожены марлевой сеточкой. Я не мог понять, почему маминого обеда мне хватало, а этого — нет? Потом догадался: у мамы хлеб был с маслом.

— Как прошла Ваша защита кандидатской диссертации?

— Мне не давали защитить диссертацию в Ленинграде. Мне вообще не очень везло. Нет-нет, я счастливый человек. Но случилось то же, что и с поступлением в аспирантуру. Обстоятельства сложились так, что защитить диссертацию мне пришлось в Москве. Директор одного ленинградского научного института испытывал некие ревностные чувства к Орбели и, соответственно, ко мне, как его ученику. Диссертацию направили в Институт эволюционной морфологии имени А.Н. Северцова. У меня было два оппонента, один из них — заведующий кафедрой физиологии Московского университета Хачатур Коштоянц, очень известный, крупный учёный, член-корреспондент Академии наук СССР. А ведущей организацией для отзыва сделали как раз тот самый научный институт, директор которого меня, мягко говоря, недолюбливал. Диссертацию направили в тот институт для отзыва ведущего учреждения.

Прошло полгода, год — молчок. Много позже я узнал, что директор этого института отдал диссертацию своему коллеге со словами: «Убери в стол и не открывай. Пока я жив, отзывы не пиши». Так и произошло. Я не мог защититься, пока он был жив. А когда его не стало, директором института стал замечательный учёный академик Владимир Черниговский. Я с ним не был знаком. Изучив мою диссертацию, он послал телеграмму в Москву и сказал, что в течение недели будет положительный отзыв. Я до сих пор очень хорошо помню, как проходила защита. Меня там никто не знал. Полтора часа длилась дискуссия, задавали вопросы. Поддержали единогласно.

— Вы не жалеете, что не стали практикующим врачом?

— Вовсе нет. Я до сих пор консультирую больных. Я придумал систему городских клинических разборов, которые по сей день являются образцом междисциплинарного подхода. Вместе с Научно-исследовательским институтом нефрологии и кафедрой терапии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова мы раз в месяц проводили заседания по наиболее сложным клиническим случаям. Эти наши разборы посещали до двухсот врачей. Не оставляю эту практику и сейчас, в случаях, когда требуется неординарное решение. Более полусотни аспирантов и докторантов, в основном клиницистов, успешно защитили диссертации под моим руководством. На медфаке СПбГУ я ввёл аналогичную практику факультетских клинических разборов. Именно так мы находили решения очень трудных клинических случаев.

Академики Ю. Наточин, В. Садовничий и Е. Чазов

— Какой из них был самым сложным?

— Моя ученица рассказала мне о случае с девочкой лет девяти-десяти, которая умирала в больнице с неизвестным диагнозом. Я дал консультацию по телефону. Та девочка, к счастью, здравствует и поныне. В благодарность после выписки из больницы она подарила мне орхидею со словами: «Покуда она живёт, буду жить и я». Этот случай был для меня очень показательным.

— Вы часто ездили в зарубежные командировки?

— Я объехал очень много стран, но мне всегда хотелось вернуться в Ленинград.

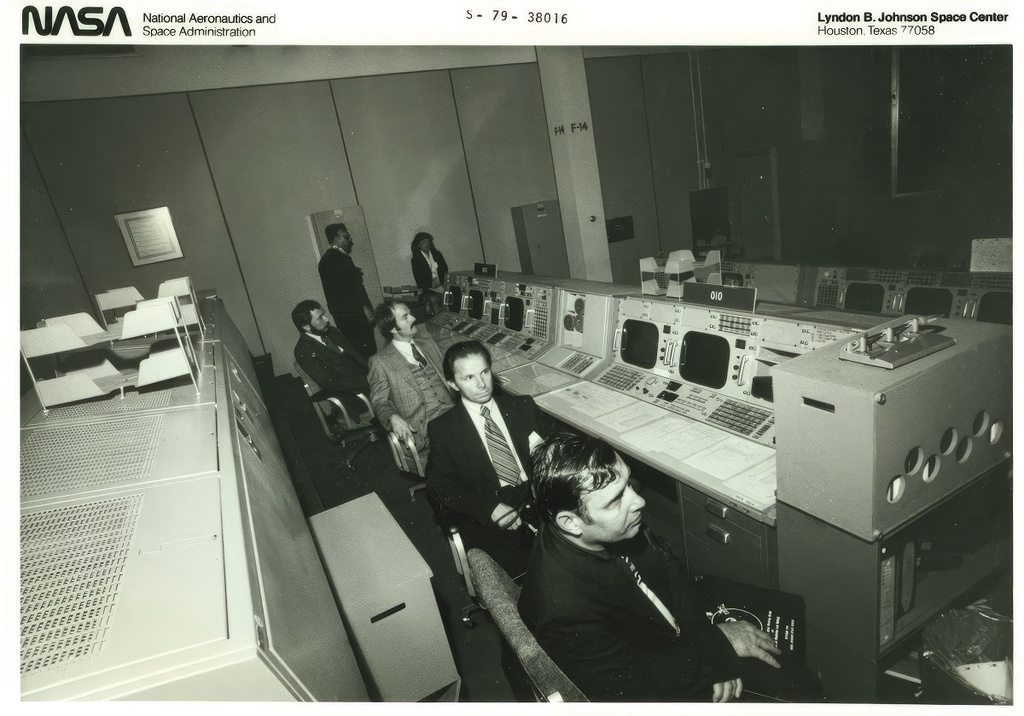

В 1963 году, сразу после окончания аспирантуры, меня пригласили исследовать проблемы водно-солевого обмена у космонавтов. Поначалу эти пробы были засекречены, но работа оказалась настолько важной, что её немедленно рассекретили и опубликовали в журнале «Космические исследования» в 1965 году. В 1973 году меня включили в состав советско-американской рабочей группы по космосу. Мы сотрудничали с руководителями американской космической программы, посещали Хьюстонский космический центр.

В те же годы меня пригласили в Комиссию по физиологии почки Международного союза физиологических наук (IUPS). Нас там было 6–8 человек со всего мира. Мы разработали новую классификацию структуры почки, описали, как работает каждая её часть. Потом меня пригласили в редколлегию ведущего журнала по исследованию функций почки — «Kidney International», где я был единeственным представителем Советского Союза.

Академики Ю. Наточин, Ж. Алфёров и лауреат Нобелевской премии Р. Корнберг

Ещё один интересный случай произошёл в середине 1990 х. В 1993 году мне пришла идея провести через два года симпозиум, посвящённый 100 летию со дня рождения великих исследователей почки XX века — Александра Гинецинского, Гомера Смита и Евгения Тареева. Все они родились в 1895 году. Я решил поделиться ею со своим коллегой, профессором Нью-Йоркского университета. Через год я получил от него письмо. Он написал: «Я договорился о проведении симпозиума в Нью-Йоркском университете. Вам всё оплатят, если вы согласитесь приехать в США и организовать там этот симпозиум». И я поехал. Это был крупнейший симпозиум!

Академики Ю. Осипов и Ю. Наточин

— Как сочетать навыки администратора, учёного и педагога в одной личности?

— Для этого нужно иметь абсолютно разные качества. Может быть, я и не был администратором в стандартном понимании. Я старался создавать благоприятную среду, привлекать талантливых людей. Когда президент РАН Юрий Осипов предложил мне создать отделение физиологических наук, я получил 25 вакансий, и на них были избраны все намеченные претенденты. Главное — я подбирал людей с абсолютным уважением к их таланту и интеллектуальным возможностям. То же самое было и с кафедрами на медфаке СПбГУ: отбирал всех самостоятельно.

Я по-прежнему читаю лекции студентам и являюсь абсолютным противником того, чтобы отмечать, кто пришёл, а кто нет. Надо так читать лекцию, чтобы студент сам захотел на неё прийти, а не заставлять его ходить. У меня с этим проблем никогда не было.

— В одном из материалов о Вас писали: «полемизировать с академиком Наточиным крайне трудно, шанс добиться успеха в профессиональном споре с ним практически равен нулю». Согласны ли Вы с этим утверждением? Дискуссия — это обязательный компонент академической жизни?

— Да, согласен. Но в дискуссии должны участвовать люди, разбирающиеся в вопросе.

— В одном из выступлений Вы сказали: «Наука — женского рода. К ней нужно относиться нежно, тогда она ответит взаимностью». Когда прозвучали эти слова?

— Это было в Кремле, когда меня награждали орденом «За заслуги перед Отечеством». Я сидел и мучительно думал, что же мне сказать. Тогда я решил найти такую выразительную форму, чтобы все поняли, и сказал: «Почка — замечательный орган, которым я занимаюсь, но она подобна науке. Чтобы она хорошо работала, к ней нужно относиться с любовью. Тогда она ответит вам взаимностью». Зал аплодировал. Все поняли: это был призыв к бережному отношению к науке.

— Что для Вас значит быть членом Академии наук в целом и Санкт-Петербургского отделения в частности?

— Для меня Академия наук — это высшая интеллектуальная форма жизни, высшая форма признания. Я с невероятным почтением отношусь к статусу самой Академии. Всё, что от меня зависело, я всегда делал во благо Академии. Я был абсолютным сторонником возвращения здания Академии наук и создания её регионального отделения в Петербурге и имею к этому прямое отношение.

Несколько лет назад, когда президентом Академии наук был академик Александр Сергеев, на площадке СПбГУ состоялось совещание, посвящённое вопросам развития Академии. В программе выступающих меня не было, физиологию должен был представлять другой человек, и я подключился онлайн. И вдруг — звонит академик Сергеев: «Юрий Викторович, вы не могли бы выступить?» — «О чём?» — «О чём хотите». Я выступил и сказал, что очень важно использовать все возможности для создания в Петербурге регионального отделения.

Потом мне снова позвонил Александр Михайлович, попросил меня написать письмо на имя президента страны о том, о чём я сказал на совещании. Я согласился, но с двумя условиями. Первое — чтобы моё письмо было передано непосредственно в руки Владимира Владимировича. Второе — чтобы его никто не правил.

— Насколько сильно изменилась роль Академии наук за 300 лет её существования?

— Вы мне льстите — мне немножко меньше (смеётся). Я считаю, что Академии должны быть возвращены те функции, которые у неё были изначально. Это должно быть высшее научное учреждение страны. Количество членов Академии не должно расти бесконтрольно. В 1991 году, когда Академию наук СССР преобразовали в Российскую, было принято решение о стабилизации её численного состава. В академики должны были попадать только те, для кого это представляло высший интерес в жизни. Академия — это любовь, наука — это любовь. У влюблённых всегда блестят глаза. Фундаментальная наука приходит от Бога, а Он — это высшее проявление любви.

— То есть Вы считаете, что науку нельзя планировать?

— Фундаментальную — безусловно! Откуда нам знать, когда та или иная идея придёт нам в голову? Я стараюсь ходить домой пешком — это около 14 тысяч шагов в день. Иногда идеи приходят ко мне во время ходьбы. Записная книжка всегда со мной. Наука — это не всегда то, что можно запланировать. Раньше академиков было мало и они были свободны в выборе темы. Учёные могли рождать идеи. По принуждению это невозможно.

— Какой Вы видите физиологию через сто лет?

— Это очень важная проблема. Думаю, лет через двадцать физиология вернёт себе первенство. Сейчас все увлечены генетикой, кибернетикой, молекулярной биологией. Это важнейшие методы физиологии. Но ведь мы все — это уникальное сочетание простых элементов. Физиология учит нас, как из этих элементов создать целое, понять их роль и исправить поломки. Сейчас мы уходим от этого, увлекаясь машинами и искусственным интеллектом. Но это ошибка. Искусственный интеллект многое умеет, но любить — нет. А без любви мы ничего не можем. Если в глазах нет огня — нет и жизни.

— У вас есть мечта?

— Есть. Как можно дольше оставаться самим собой.

Беседовал Евгений Демин

Источник: периодическое информационное издание СПбО РАН «Научный Петербург» (ноябрь 2025)